NAT SYNTH | 李云龙团队合作开发通过液相限域组装合成单晶胞厚度钙钛矿用于高性能超稳定X射线探测器

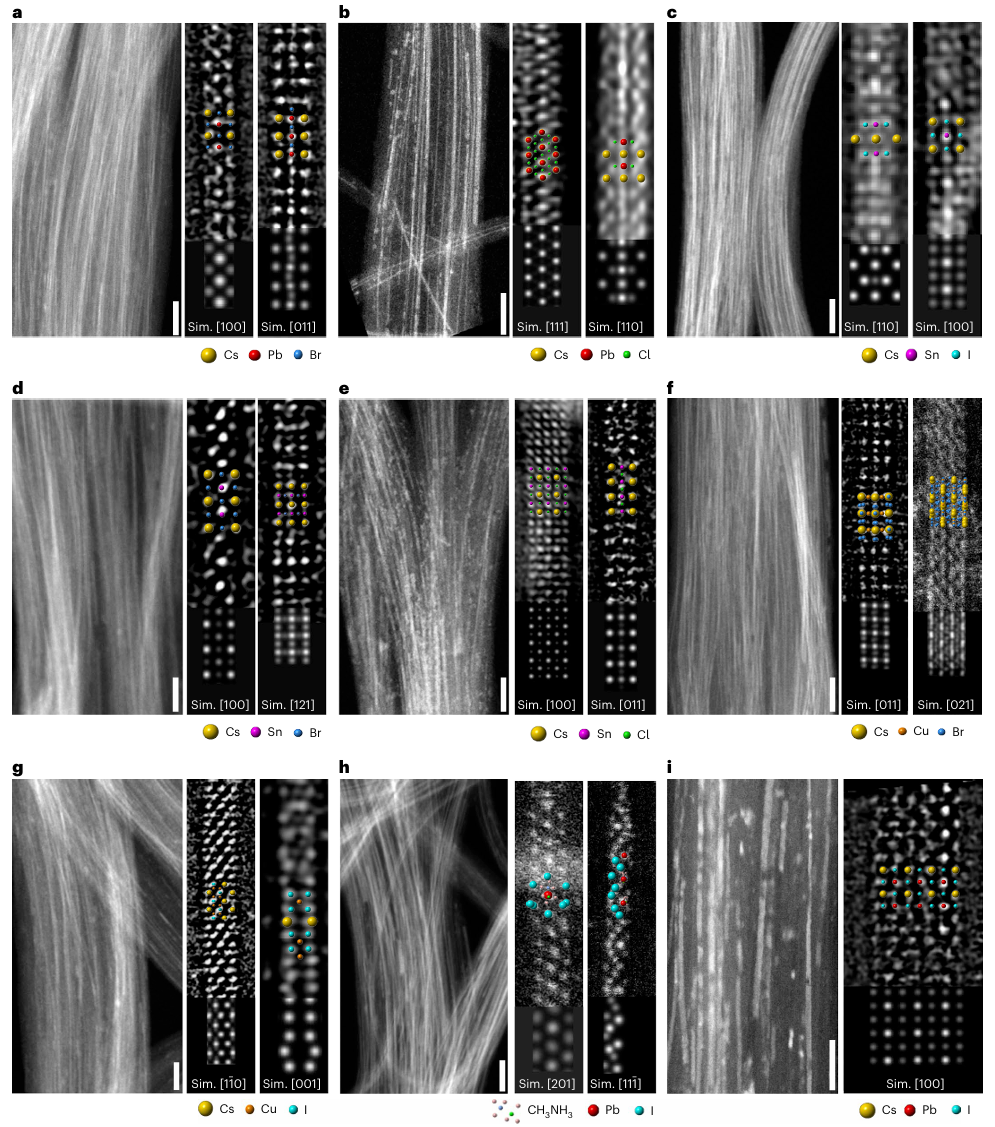

卤化物钙钛矿在工作条件下或复杂后处理过程中的不稳定性是实际应用中的主要挑战。针对这难题,南方科技大学杨烽团队和中国科学院深圳先进技术研究院李云龙团队等研究开发了一种室温两相组装策略,在单壁碳纳米管(SWCNTs)内合成单晶胞厚度的钙钛矿链。该方法高效、可扩展且可定制,可用于组装多种单链钙钛矿。

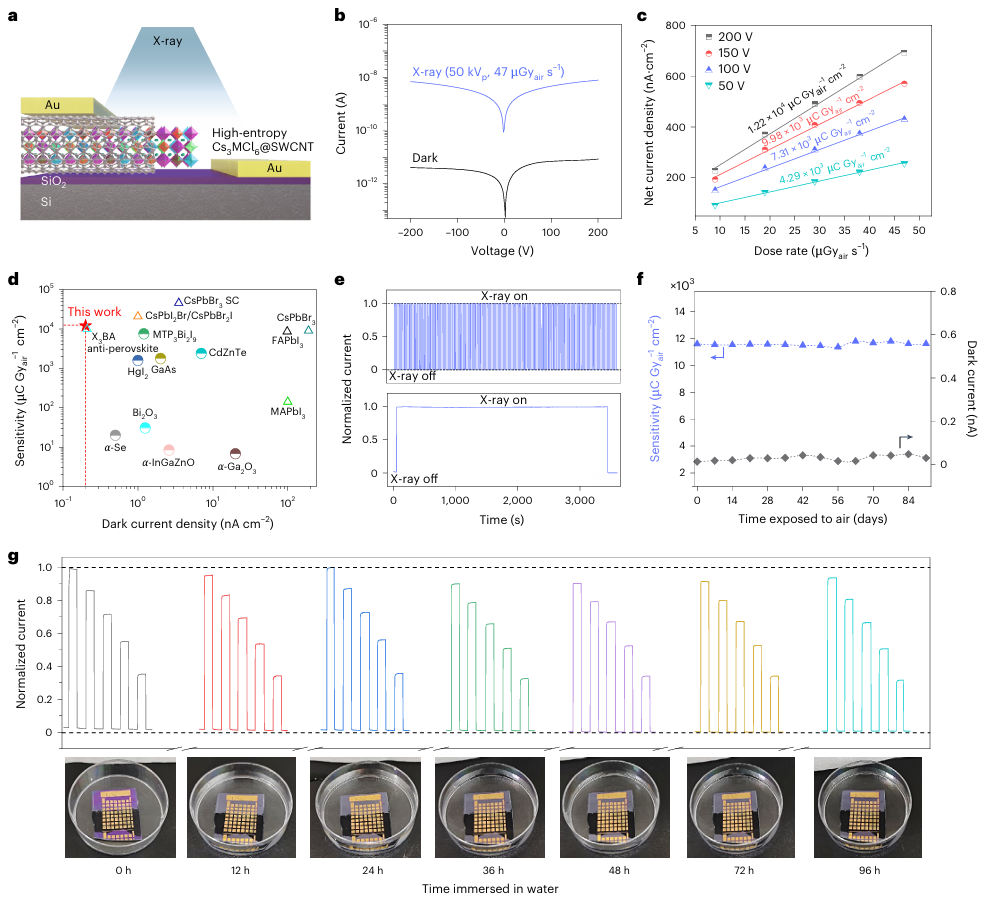

由于维度降低,单晶胞链钙钛矿表现出非常规化学计量(如[Cs₄PbI₅]⁺),并通过带负电的纳米管实现电荷平衡。基于高熵Cs₃MCl₆@SWCNT构建的直接X射线探测器表现出卓越性能:灵敏度高达1.22×10⁴ μC Gyₐₐ⁻¹ cm⁻²,暗电流密度低至0.2 nA cm⁻²,暗电流漂移可忽略不计(8.5×10⁻⁷ nA cm⁻¹ s⁻¹ V⁻¹),检测限低至16.6 nGyₐₐ s⁻¹。

这些性能超越了常见的半导体和当前最先进的钙钛矿探测器,归因于钙钛矿@SWCNT的离子特性诱导的强阳离子-π相互作用抑制了离子迁移。该器件在严苛条件下(包括连续X射线照射、高温、91天空气暴露及96小时水浸)仍保持稳定。这种低成本合成方法为钙钛矿X射线探测器在医疗和工业领域的商业化铺平了道路。

文章亮点:

单晶胞厚度钙钛矿的突破性合成:通过两相溶剂限域组装策略,首次在室温下高效合成单晶胞厚度的钙钛矿链,解决了传统高温气相传输法效率低、耗时长的问题。

超高稳定性与性能:高熵Cs₃MCl₆@SWCNT探测器兼具超高灵敏度(1.22×10⁴ μC Gy⁻¹ cm⁻²)和超低检测限(16.6 nGy s⁻¹),且在极端环境下(水浸、高温、辐照)性能几乎无衰减。

普适性合成方法:该策略可扩展至多种钙钛矿(无机、有机-无机杂化、无铅、高熵等)及模板(如氮化硼纳米管),为功能材料设计提供新思路。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s44160-025-00785-9