睡眠里的“战斗力”:REM睡眠如何帮助我们应对压力?

你有没有想过,我们每天晚上做梦的那个“阶段”,居然是大脑偷偷在“彩排危险情景”?没错,这并不是科幻小说的设定,而是科学家对“快速眼动睡眠”(REM sleep)最新研究的真实发现。

(图片来源:veer图库)

睡眠不是一锅粥,它分为几个阶段。我们最熟悉、最精彩的梦境大多出现在REM睡眠阶段,也就是“快速眼动期”。在这个阶段,大脑比可能你白天上班还忙,神经元开派对;但身体却像按下了“暂停键”——肌肉完全瘫软,动弹不得。看上去你在安安静静地睡觉,实际上,大脑在后台默默加班,忙着模拟各种“紧急状况”。

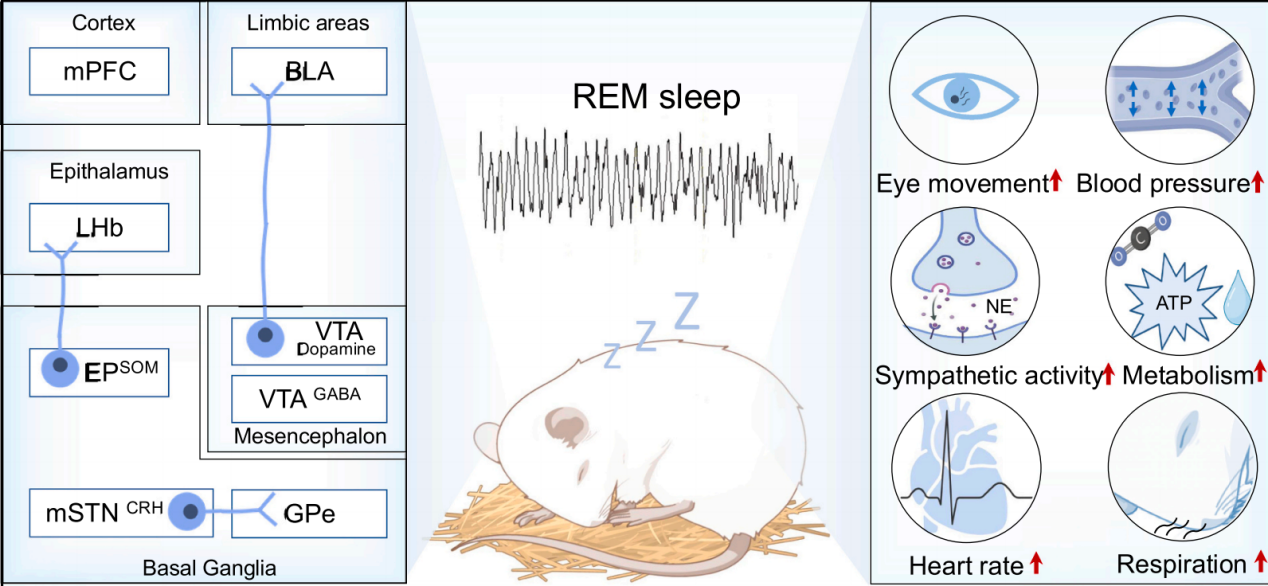

REM睡眠状态下的生理变化及相关神经环路(图片来源:参考文献)

有趣的是,一些海洋动物,比如海豹,就非常“懂安全”。它们在陆地上睡觉时,会进入REM阶段,但一旦到了水里?这段直接跳过。为啥?因为REM会让肌肉瘫软,而水中瘫软就意味着溺水风险,梦再精彩也得先保命。

再来看鸟类和某些哺乳动物,它们简直是“睡眠忍者” ,这些动物能做到“单半脑睡觉”——左脑在休息,右脑在放哨,然后换边继续。这操作听着像玄幻小说,但真的存在,科学上叫“哨兵式睡眠”。它们就这样在危险环境中一边睡觉,一边盯着有没有猎物靠近,睡得比你还稳!

REM睡眠看起来神秘而有趣,那么它究竟扮演者什么样的重要角色呢?别急,关于它的真正“隐藏任务”,中国科学院深圳先进技术研究院的科学家曾渝婷、王立平以及Bernhard团队,已经揭开了部分谜底。

-

REM睡眠的进化之谜

REM睡眠的起源与进化:远比我们想象的更古老、更神秘!REM睡眠和非快速眼动睡眠(NREM)最早是在鸟类和哺乳动物身上被发现的。可是,最近的研究却发现,一些冷血动物——比如爬行动物、鱼类,甚至聪明的乌贼,也可能拥有类似REM睡眠的状态!这意味着,REM睡眠的起源或许比我们想象的还要早,甚至可能与恒温动物的进化无关,是大自然中更为古老的生理现象。

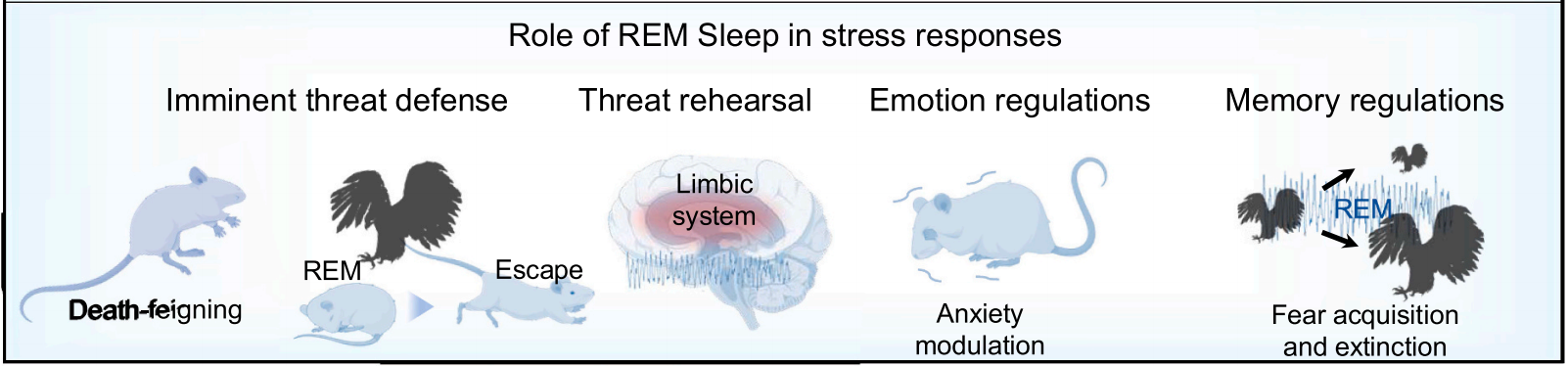

REM睡眠的压力应激相关功能(图片来源:参考文献)

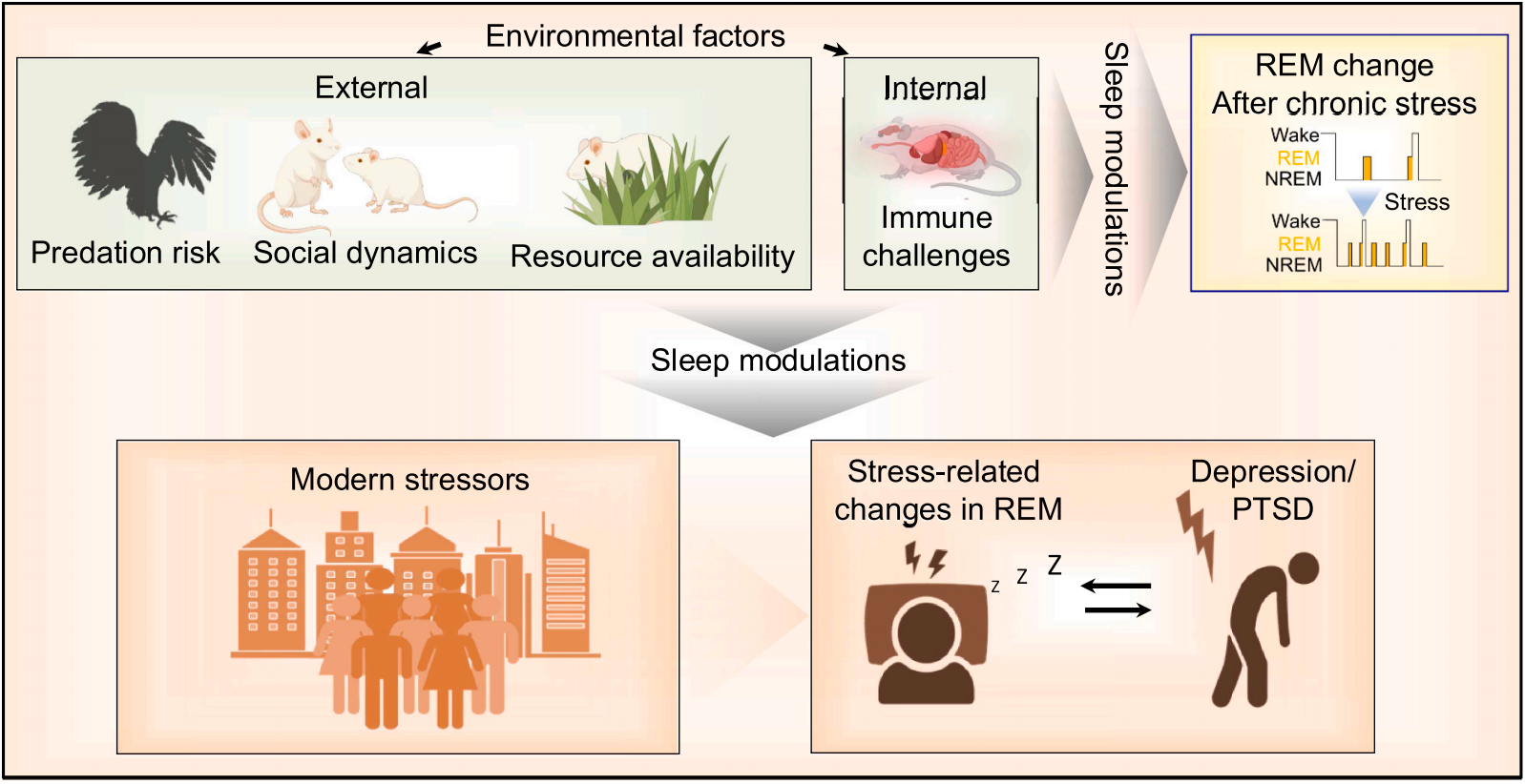

达尔文说过:自然选择是生物进化的唯一驱动力。在这场“适者生存、优胜劣汰”的激烈斗争中,睡眠作为一种基本的生理需求,也被不断“打磨”和“雕塑”,形成了丰富多样的时间和结构。天敌的威胁、能量消耗的需求、以及食物的丰富程度,统统都成为塑造动物睡眠方式的重要因素。

你知道吗?那些容易被捕食的动物,反而有更多的REM睡眠!举个例子,生活在巴拿马大陆雨林、时刻要提防天敌的树懒,它们的快速眼动睡眠比例,竟然比生活在没有捕食压力的岛屿红树林里的树懒还要高!

这背后的秘密,可能藏在1966年提出的“哨兵假说”中。

📢 “哨兵假说”说什么?

动物们在漫长的进化过程中,逐渐发展出一种聪明的生存策略:既能保证充足的睡眠质量,又能通过各种适应机制,在睡眠时保持高度警觉。换句话说,它们虽然进入了睡眠状态,却依然能“半醒半睡”,随时监视周围的环境。

而REM睡眠的增加,很可能正是这套“睡眠警戒系统”的核心,让动物们既能获得必要的休息,又能在危险来临时第一时间做出反应。

二、REM睡眠:不是单纯休息,而是大脑的 “幕后彩排”

一个叫“威胁模拟理论”的假说指出,梦境中的紧张情节就是大脑帮你在“虚拟战场”中做训练。这样一来,当真正的“狮子”出现时,你或许早就有了逃跑路线。

(图片来源:veer图库)

科学家发现,REM睡眠并不是让大脑彻底放松,反而更像是一场“安全模式”下的训练演习,是应对压力和危险的神秘策略。

在REM阶段,大脑中处理威胁的区域被高度激活,生理活动也和清醒时非常相似——代谢率上升,血压升高,心跳和呼吸加快。换句话说,动物们在睡觉时其实是在“模拟危险反应”,仿佛在进行一场安全的冒险,为面对真实威胁提前做好准备。

你有没有注意过,梦里常常出现“被追赶”、“掉落悬崖”或者“考试迟到”这类紧张场景?这些虽然让人不舒服,但科学家告诉我们,这正是大脑在帮你“演练危险情境”!在进化的长河中,这种梦境功能可能是为了训练和记忆关键的生存技能。

有个叫“威胁模拟理论”的假说提出,梦境中的紧张情节其实是大脑在“虚拟战场”中训练自己。这样,当真正的“狮子”出现时,你早已做好了逃跑和应对的准备。

三、不只是做梦,更是情绪调节的“大后方”

REM睡眠还有一个“隐藏技能”——调节情绪。一天忙碌后,经历了挫折、焦虑或不安,REM睡眠就像大脑的“夜间心理医生”,帮忙“重启”情绪中枢,尤其是杏仁核和前额叶皮层这些处理情绪反应和调控的关键脑区。它们在REM阶段慢慢“抚平”你过于激烈的情绪波动,让你第二天能更轻松地面对生活。

研究发现,如果REM睡眠被打断,第二天人们情绪更容易失控,变得敏感、易怒;反之,睡眠连续、梦境丰富的人,面对压力时更能保持冷静和理智。

四、REM睡眠与健康——PTSD、抑郁症与睡眠的复杂三角关系

虽然REM睡眠强大又神奇,但在某些情况下,它也会“闹脾气”。比如,创伤后应激障碍(PTSD)患者常表现出REM睡眠减少和碎片化,噩梦频繁出现,创伤记忆不断被反复播放;而抑郁症患者的REM睡眠潜伏期缩短、REM密度异常升高,这些都影响情绪恢复。

内外环境、情绪精神疾病与REM睡眠的交互作用(图片来源:参考文献)

REM睡眠本是调节情绪的“利器”,但一旦“失控”,它也可能成为情绪障碍的帮凶。科学家们正努力通过调节REM睡眠,探索治疗这些心理疾病的新方法。未来,或许真的能通过“调梦”来缓解心理问题。

五、睡眠、免疫与健康的奇妙互动

睡眠和免疫系统也有着密切的“对话”。睡眠不足会削弱免疫力,而免疫反应又会反过来影响睡眠模式。比如感染时,身体释放的促炎细胞因子不仅帮助抵抗病菌,还会改变睡眠结构,增加NREM睡眠,促进身体修复和恢复能量。

REM睡眠的研究揭示了一个令人惊叹的真相:我们的睡眠不仅仅是休息,更是大脑深夜无声的“演练”和调节。所以,当你梦见那些跌宕起伏的“剧情大片”,别忘了——这不仅仅是梦,而是一堂为未来你量身定制的“生存课”。总之,睡眠生理与病理机制仍如一片迷雾森林,等待着科学家们继续拨云见日,向更深处探索。

参考文献

1. Schaefke, Bernhard et al. “Slumber under pressure: REM sleep and stress response.” Progress in neurobiology vol. 249 (2025): 102771. doi:10.1016/j.pneurobio.2025.102771

2. Tseng, Yu-Ting et al. “The subthalamic corticotropin-releasing hormone neurons mediate adaptive REM-sleep responses to threat.” Neuron vol. 110,7 (2022): 1223-1239.e8. doi:10.1016/j.neuron.2021.12.033